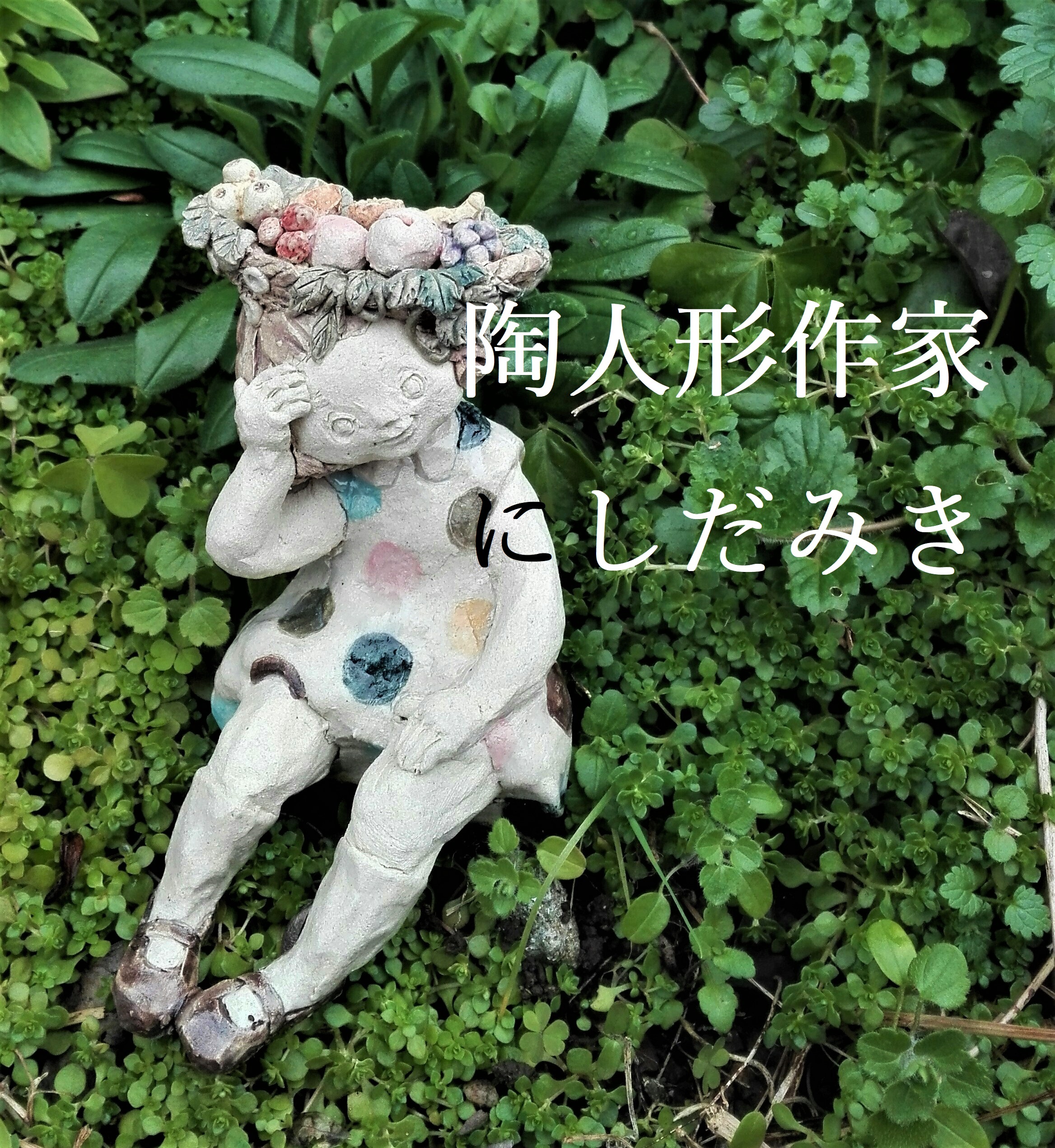

一点ずつ手びねりで成形し、

灯油窯で焼成した陶人形を

制作しています。

陶土に触れていくうちに見えてくる

土自身がなりたがっているカタチや、

いたら楽しいだろうなぁと思うカタチ、日々感じたことや、

大切にしたいことなどをテーマに

制作しています。

-

金槌坊【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 6cm×9cm×7.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 鳥のような顔の妖怪が、金槌を振り上げた姿で描かれていますが、解説文が一切ないためどのような妖怪かは不明です。 研究家によると、用心深い様子を「石橋を叩いて渡る」ということや、頭の上がらない様子を「金槌の川流れ」ということから、臆病なほどに用心に用心を重ねる様子、常に頭が上がらず人の下積みになっている様子を擬人化したもの、もしくは臆病者に取り憑いた用心棒のような存在ではないかとの解釈もあるようです。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

黒坊【松井文庫】

¥4,800

size 8cm×9cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 「黒坊」(黒坊主)は、民話や江戸時代の奇談集『三州奇談』などに登場する妖怪で、黒い坊主姿の妖怪とされています。 体の黒い坊主の妖怪で、両目玉が飛び出して垂れ下がった姿で描かれた「塗仏」とも似ていることから同一のもともいわれています。 「塗仏」は昭和・平成以降の妖怪に関する文献では、仏壇から突然現れ、目を飛び出させて人を脅かしたり、仏壇から飛び出し、なまけ者の僧に襲いかかる妖怪とされています。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

犬神【松井文庫】

¥4,800

size 10cm×6cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 犬神(いぬがみ)は、狐憑き、狐持ちなどとともに、西日本に最も広く分布する犬霊の憑き物ともいわれています。 強力な呪詛の力を持ち、犬神を氏神として祀れば大いにその家は繁栄するとされますが、同時に犬神への贄が尽きればあっという間に悲惨に没落してしまうともいわれていて、式神として使役することもあるようです。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

どうもこうも【松井文庫】

¥4,800

size 10cm×6cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 「どうもこうも」は、1つの体に2つの頭を持つ姿で描かれている妖怪で、他の資料には「右も左も」という漢字があてられていたりします。 詳細は書かれていないので不明ですが、「どうもこうもならない」という言葉の由来になったとされる民間語源説を結末にもつ、医者同士が自分の技量を競う内容の昔話があることから、その関連情報として引用されることも多いようです。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

川太郎(がたろ)【松井文庫】

¥4,800

size 9cm×6cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 『川太郎(がたろ)』は「河童」の別称でもあり、日本全国で伝承され、その呼び名や形状も各地方によって異なる日本の妖怪です。 河童は水神、またはその依り代ともいわれ、古くから水難よけのご利益があるとされています。 河童もよく制作するモチーフなのですが、いつもとは違って、人間っぽいアンニュイな表情がついつい気になって制作してみました。 土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

一目坊【松井文庫】

¥4,800

size 10cm×6cm×5.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 日本の妖怪の中でもメジャーな『一つ目小僧』とはちょっと違った印象の妖怪のようです。 絵巻物には上半身しか描かれていなかったので、残りは想像で制作してみました。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

濡女【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 10cm×6cm×6cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 濡女(ぬれおんな)は、日本の妖怪の一つで、「ヌレヨメジョ」の名でも知られる海の怪異とされています。多くは人間を喰うと伝えられますが、形状も性質も一様ではありません。 九州では妖怪・磯女に近いものとされ、磯女同様に海や川に現れ、名前の由来は常に髪が濡れているという伝承によるそうで、ウミヘビの化身とする説もあります。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

にがわらい【松井文庫】

¥4,800

size 9cm×6cm×6.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 苦笑(にがわらい)[とも書かれ、角の生えた怪物のような姿で描かれています。 おなじく江戸時代に描かれた妖怪の絵巻物にも描かれていますが、どのようなことをする妖怪であるのかは絵巻物にも示されていないため詳細は不明とされています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

毛一杯【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 9cm×6cm×4.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 『画図百鬼夜行』では、同じように長い髪におおわれ、顔に前髪をたらした姿で描かれ「おとろし」という名前が付いていますが、いずれにも名称以外の解説文が一切なく、どのような妖怪を意図して描かれたかは不明とされています。 土台と身体の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

ニ本足【松井文庫】

¥4,800

size 9cm×6cm×6cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 ニ本足は顔のすぐ下に2本の足が生えた姿で描かれている妖怪で、足には白い足袋(たび)を履いています。 他の絵巻物にも同じ姿の妖怪が描かれており、その中には「らちもない」という名が書かれていたりもしますが、どのようなことをする妖怪であるのかは絵巻物にも示されていないため詳細は不明です。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

幽谷響【松井文庫】

¥4,800

size 9cm×5cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 幽谷響(やまびこ)日本の山の神・妖怪とされています。 西日本に伝わる妖怪の山童や、『和漢三才図会』にある妖怪の玃(やまこ)と同一視されることもあり、木の霊が山彦を起こすと考えられたことから、木の中に住んでいるという妖怪の彭侯(中国に伝わる木の精霊)とも同一視さています。 土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

ぬらりひょん【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 9cm×5.5cm×7cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 ぬらりひょんは多くの絵巻物にその姿が描かれている妖怪です。 一般に、瓢箪鯰(ひょうたんなまず)のように掴まえ所が無い化物であるとされていて、特徴的な形状をしたはげ頭の老人で、着物もしくは袈裟を着た姿で描かれています。解説文が一切無いためにどのような妖怪を意図して描かれたかは不明とされています。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

いが坊【松井文庫】

¥4,800

size 10cm×6cm×6.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 いが坊(いがぼう)は顎の部分に数多くの突起物の生えた顔をしており、衣服を肩脱ぎした上半身の姿で描かれています。どのようなことをする妖怪であるのかは絵巻物にも示されていないため詳細は不明です。 土台と衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

五体面【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 9cm×5cm×5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 五体面という名前の「五体」とは頭、両手、両足のことを指していると見られています。絵巻には名前と絵があるのみで解説文は一切なく、詳細は不明です。 全体的に釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

べか太朗【松井文庫】

¥4,800

size 8cm×5cm×6cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 「べか太郎」は両手で両目の下まぶたを下げ、口から舌を出すしぐさをした姿で描かれているますが、どのような妖怪なのか詳細は不明です。 土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

白うかり【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 9cm×6cm×5.5cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 「白うかり」は白くて細長い胴体をした姿で描かれていて、どのようなことをする妖怪であるのかは絵巻物にも示されていないため詳細は不明です。 身体の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

ぶかっこう【松井文庫】

¥4,800

SOLD OUT

size 9cm×6cm×6cm(H) ※各サイズは最大値となっております 地元の熊本にゆかりのある妖怪を探しているうちに、松井文庫所蔵の『百鬼夜行絵巻』と出会いました。 『百鬼夜行絵巻』は尾田淑太郎によって天保3年(1832年)に描かれたとされる江戸時代の妖怪絵巻で、かつては肥後国八代城主・松井家の旧蔵品でしたが、現在は熊本県八代市の財団法人・松井文庫が所蔵しています。 全国的に伝わる妖怪画や、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』の模倣と見られるものもありますが、その系統に見られない妖怪も数多く含んでいたりすることもあり、妖怪絵巻を研究するうえで重要な資料とも評価されています。 今回はその『百鬼夜行絵巻』の絵図を参考に、自分的に気になった妖怪たちを雲型の土台の上に制作してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 「ぶかっこう」は口から舌を出した人間のような顔、蛇のような首といった姿で描かれている妖怪です。 絵巻には名前と絵があるのみで解説文は一切なく、詳細は不明とされています。 土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。