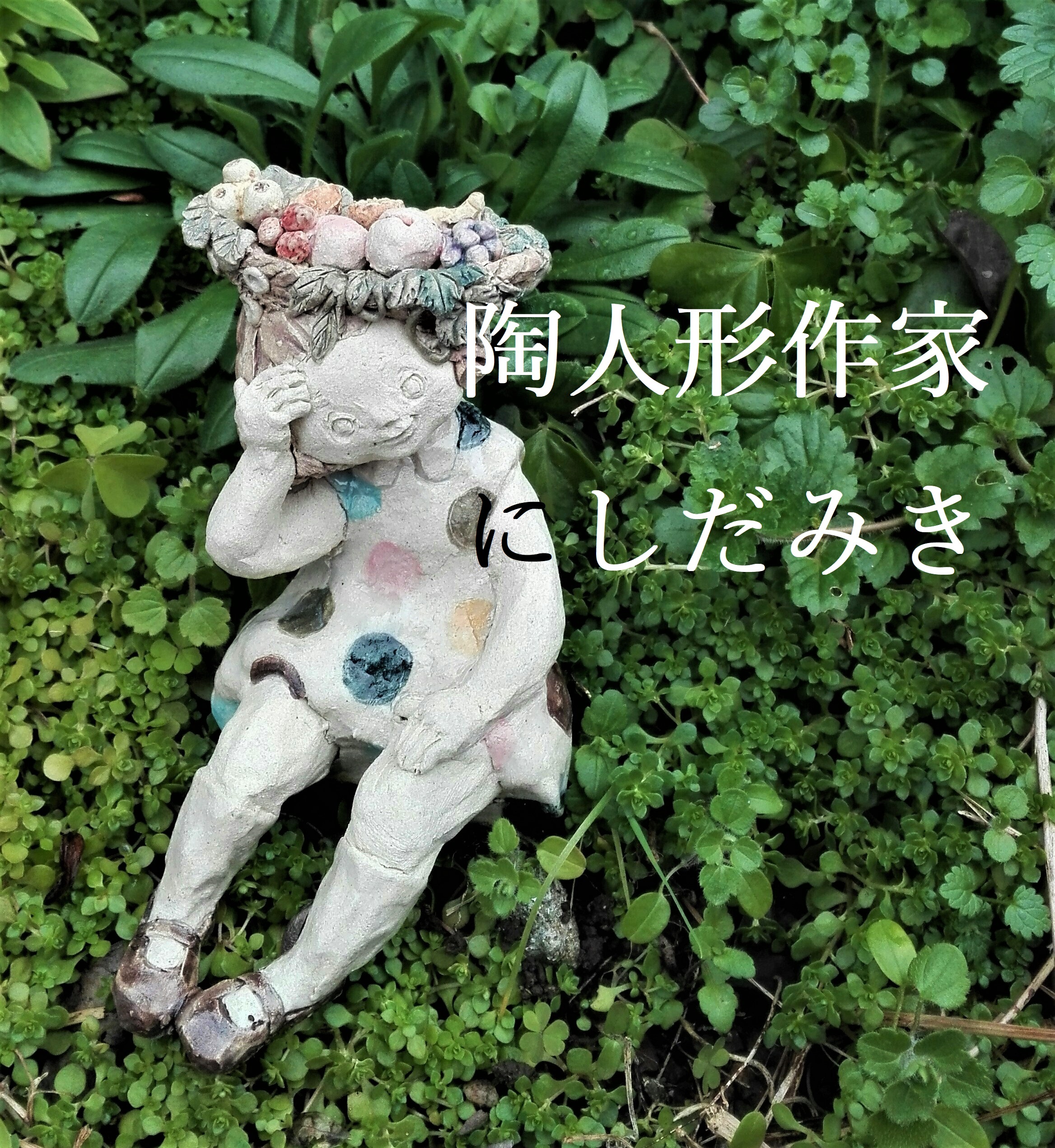

一点ずつ手びねりで成形し、

灯油窯で焼成した陶人形を

制作しています。

陶土に触れていくうちに見えてくる

土自身がなりたがっているカタチや、

いたら楽しいだろうなぁと思うカタチ、日々感じたことや、

大切にしたいことなどをテーマに

制作しています。

-

桃始笑 【七十二候】

¥12,000

size 6cm×8cm×13cm(H) ブロックなしのサイズ 付属の木のブロック 5cm×5cm×5cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第8候 啓蟄 次候 3月10日~14日頃 『桃始笑 (ももはじめてわらう)』 桃のつぼみがほころび、花が咲き始める頃。 桃は昔から中国では神様や仙人に力を与える不思議な木であるとされ、桃の果実は長寿を表す縁起のよい果物であるとされて、今でも祝いの席で出される饅頭は桃の形をしています。 日本でも桃には邪悪なものを祓う力があるとされ、雛祭りには桃の花を飾ったり、桃から生まれた桃太郎が鬼を退治したりします。 髪飾りと着物の後ろ姿の帯部分に桃の花を配した人形で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 手に持っている小さな筒には、ドライフラワーやお香などをお好みで飾っていただけます。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

雷乃発声 【七十二候】

¥7,000

size 11cm×6cm×6cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第12候 春分 末候 3月30日~4月4日頃 『雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)』 春の訪れとともに、恵みの雨を呼ぶ雷が遠くの空で鳴りはじめる頃。 この頃の雷は夏のように長くなることは少ないものの、季節の変わり目であり大気が不安定であることから、雪や雹を降らせることもあります。 制作した雷獣は、落雷とともに現れるといわれる日本の妖怪で、江戸時代の随筆や近代の民俗資料にも多く伝わっています。 様々な文献に取り上げられていますが、雷獣とは雷のときに落ちてきた幻獣を指す総称であり、姿形は一定していないとの見方もあるようです。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

黄鶯睍睆 【七十二候】

¥12,000

size 9cm×6cm×9cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第2候 立春 次候 2月8日~2月12日頃 『黄鶯睍睆 (おうこうけんかんす)』 鶯が山里で鳴き始める頃。 鶯は、鳴き始める季節が早春であることから春告鳥(はるつげどり)の別名があります。 鶯の鳴き声といえば「ホーホケキョ」と連想しますが、この鳴き声はオスのみで、メスへ求愛する際の鳴き方なんだそうです。 何やら楽しそうに鶯とおしゃべりしている女の子の着物や髪飾りに、梅の花を飾ってみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

東風解凍 【七十二候】

¥15,000

SOLD OUT

size 7cm×11cm×10cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第1候 立春 初候 2月4日~8日頃 『東風解凍 (はるかぜこおりをとく)』 気温があたたかくなってきて、東風(はるかぜ)が、氷を解かしはじめる頃。 冬が極まると同時に春の気配が立ち始める頃となり、地面からは福寿草が顔を出し、九州などでは梅が咲き始めます。 雪の合間から顔を出した福寿草をイメージした衣装の人形で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

土脉潤起 【七十二候】

¥10,000

size 8cm×10cm×6cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第4候 雨水 初候 2月19日~23日頃 『土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)』 冷たい雪が温かい春の雨にかわり、土に潤いを与える頃。 さまざまな色の雪割草(ゆきわりそう)は、雪解けの頃に雪を割るようにして顔を出し、咲くサクラソウ科の花です。 そんな雪割草とちびっこ天使を雲形の土台の上に制作してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 花や土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

款冬華 【七十二候】

¥15,000

size 5cm×6cm×15cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第70候 大寒 初候 1月20日~24日頃 『款冬華(ふきのはなさく)』 雪の下から蕗の薹(ふきのとう)が顔を出す頃。 山菜の「ふき」は、小寒の芹と同じく、数少ない古来からの日本原産の野菜であり、日本の代表的な山菜の一つで、「蕗」以外にも「款冬」「苳」「菜蕗」という漢字も当てられます。 蕗の薹は花芽のことで、雪が降り積もるこの時季、黄色がかった蕾(つぼみ)を出し、地面の下では春に向けての支度は着々と進んでいるようです。 蕗は薹も葉柄も古くから食用に供され、強い抗酸化作用がり生命力を身体に取り込むことで若返りに効くとされ、薬用にも利用されてきました。 頭に蕗の薹、手には葉と茎をもった人形で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装や土台、フキの一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

鶏始乳 【七十二候】

¥7,800

size 5cm×5cm×10cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第72候 大寒 末候 1月30日~2月3日頃 『鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)』 春の気配を感じたニワトリたちが卵を産み始める頃。 本来、鶏の産卵期は春から夏にかけてでした。大寒に産まれた卵のことを「大寒卵」といい、子どもが食べると体が丈夫になり、大人が食べると金運が上がるとされ、縁起が良いものといわれています。 また、鶏は夜が明けると鳴いて知らせるので、夜と昼の境目を告げる霊鳥ともいわれています。 鶏を抱っこしたちびっこが、卵型の土台にお座りしています。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台や服の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

閉塞成冬 【七十二候】

¥12,000

size 7cm×5cm×13.5cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第61候 大雪 初候 12月7日~11日頃 『閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)』 重く広がる灰色の空に万物が塞がれ、真冬が訪れる頃 。 雲が重く垂れ込めた空に気持ちまで塞がってしまいそうですが、この「塞」という字には「砦(とりで)」という意味もあり、雲が寒さから人々を守ってくれているという解釈もできるようです。 そんな意味を、ちょっと重たそうな雲をイメージした髪型や装いのちびっこですが、顔を上げて前向きな目線で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台や衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

鷹乃学習【七十二候】

¥13,000

size 10cm×10cm×10cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第33候 小暑 末候 7月17日~22日頃 『鷹乃学習 (たかすなわちがくしゅうす)』 春にかえった鷹の雛が、飛び方を覚え獲物のとり方を教わる頃。 鷹の気高く大空を舞う姿は、古来より尊重され、生態系の頂点の動物とも言われています。 日本では古来より権力者が行う狩猟活動=「鷹狩り」の歴史もあり、権威を象徴する存在でもあり、多くの武人が鷹の羽を家紋にするなど、人間とも関わりの深い鳥とされています。 ちびっこ天使さんが「一緒に飛ぼうよ~」と鷹のこどもを誘っているような、そんなイメージで表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 鷹の身体や羽根部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

菊花開 【七十二候】

¥14,000

size 8cm×8cm×13cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第50候 寒露 次候 10月13日~17日頃 『菊花開(きくのはなひらく)』 菊の花が咲き始める頃。 いにしえより日本では、菊は花の中で最も品格あるものとされ「百花の王」と称賛されてきました。伝来の当初は鑑賞用としてではなく、邪気をはらう不老長寿の薬として伝わったようです。 ドレスにレリーフ状の菊の花や葉を配してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

温風至 【七十二候】

¥7,000

size 10cm×5cm×8cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第31候 小暑 初候 7月7日~11日頃 『温風至(あつかぜいたる)』 熱をはらんだ南からの風が、夏がきたことを告げる頃。 梅雨の初めに黒い雨雲の下を吹く南風を「黒南風(くろはえ)」といい、梅雨が明けて白い巻雲や巻層雲が空に浮く頃、そよそよ吹く南風を「白南風(しろはえ・しらはえ)」と呼ぶそうです。 むくむくと立ち上がる積乱雲に、レリーフ状のヤシの木と天使さんを配してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台の白い部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

菖蒲華【 七十二候】

¥22,000

size 10cm×5cm×8cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第29候 夏至 次候 6月26日~7月1日頃 『菖蒲華 (あやめはなさく)』 菖蒲の花が美しく咲き始める頃。菖蒲は「あやめ」とも「しょうぶ」とも読むことが出来ますが、「菖蒲華」の菖蒲は花の咲く時期から、ハナショウブではないかと考えられています。 非常に姿かたちが似ていて見分けがつきにくいアヤメ、ハナショウブ、杜若(カキツバタ)は、「いずれあやめか杜若」と、どちらも優れていて優劣がつかず、選択に迷うことの例えとしても使われます。 着物にレリーフ状の菖蒲をあしらってみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 着物やブーツの一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

紅花栄 【七十二候】

¥8,200

size 8cm×8cm×8.5cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第23候 小満 次候 5月26日~30日頃 『紅花栄(べにばなさかう)』 紅花の花が咲きほこる頃。紅花は咲きはじめの頃は鮮やかな黄色ですが、成長するにしたがって徐々に赤色が増していきます。 茎の末端に咲く花を摘み取ることから、紅花は、「末摘花(すえつむはな)」とも呼ばれ、万葉集にも登場しています。 紅花には、染料以外にも様々な使い道があり、種子からとれる紅花油は、サラダ油やマーガリンの原料となったり、抽出した赤色を乾燥させることで、口紅を作ることもできます。 紅花に見立てた衣装を着た人形で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

梅子黄 【七十二候】

¥10,000

size 10cm×5cm×8cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第27候 芒種 末候 6月16日~20日頃 『梅子黄(うめのみきばむ)』 梅雨入りとともに、青かった梅が次第に熟し黄色くなってくる頃。 梅雨という言葉は、梅の実が熟す頃の雨という意味でもあります。 後ろ姿の帯にも梅の実をデザインしてみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台と着物の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

蛙始鳴【七十二候】

¥14,000

size 12cm×10cm×11cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第19候 立夏 初候 5月5日~9日頃 『蛙始鳴 ( かわずはじめてなく)』 野原や田んぼで、蛙が鳴き始める頃。蛙の声が響くようになると、野山の若葉もみずみずしく輝いて、まもなく本格的な夏が訪れます。 蛙は生まれてから別の場所へ移動しても、その後必ずもとの生まれた池に戻ってくることから「帰る=蛙」と呼ばれるようになったといいます。「無事帰る」「お金が帰る」などにつながることから、蛙は古くから縁起が良いとされてきました。 女の子と肩のりカエルとの仲良しな雰囲気の作品で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装やカエルの一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

玄鳥至 【七十二候】

¥13,000

size 9cm×7cm×14cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第13候 清明 初候 4月4日~8日頃 『玄鳥至(つばめきたる)』 暖かくなり、渡り鳥のツバメが南の方からやってくる頃 ツバメは夏に戻るその姿から「夏鳥」とも呼ばれ、「玄鳥去(つばめさる)」の9月頃まで日本に滞在し、卵を孵して、雛を育て上げる子育てをします。 また、ツバメが飛来してくると、日本では本格的に農耕を始める時期となります。 雲形の土台に、モーニング姿のツバメさんを制作してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台や衣装の一部には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

菜虫化蝶 【七十二候】

¥14,000

size 7cm×6cm×15cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第9候 啓蟄 末候 3月15日~19日頃 『菜虫化蝶(なむしちょうとなる)』 厳しい冬を越したさなぎが羽化し、美しい蝶へと生まれ変わる頃。 「菜虫」は、大根やカブラを食べる昆虫の総称で、特にモンシロチョウの幼虫を指します。菜の花が咲いて、モンシロチョウが舞い始めると、まさに春本番です。 擬人化した蝶々さんを制作してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 羽根や衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

雉始雊 【七十二候】

¥10,000

size 8cm×10cm×11cm(H) ※縦と横(奥行き)、高さは最大値となっています ● 第69候 小寒 末候 1月14日~19日頃 『雉始雊(きじはじめてなく)』 雉のオスがメスを求めて鳴き始める頃。 雉は日本の国鳥でもあり、山間に響く「ケンケーン」という声は雉の雄の求愛です。「母衣(ほろ)打ち」と呼ばれる、胴に羽を打ちつけるように激しく振る羽音も早春の風物詩といわれます。 裃(かみしも)をまとい、ちょっとかしこまって座るキジさんを制作しました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 衣装の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

魚上氷 【七十二候】

¥7,000

size フードのこども 8.5cm×8.5cm×6.5cm(H) 魚 6cm×6cm×3.5cm(H) ● 第3候 立春 末候 2月13日~17日頃 『魚上氷(うおこおりをいずる)』 水がぬるみ、割れた氷の間から魚が飛び跳ねる頃。春先の氷を「薄氷」と呼びます。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 土台の白い部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

草木萌動A 【七十二候】

¥4,800

size 3.5cm×8.5cm×6.3cm(H) ● 第6候 雨水 末候 2月28日~3月4日頃 『草木萌動(そうもくめばえいずる)』 草や木がいっせいに芽生える頃。冬の間にため込んだエネルギーを発散させるように、新芽が生き生きと伸び始めます。草の芽が萌え出すことを「草萌え(くさもえ)」ともいいます。 そんな新芽のような存在のちびっこに、イメージを重ねてみました。 こちらは、ごろりんバージョンです。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 服の一部とブーツ部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

蟄虫啓戸【七十二候】

¥5,400

size 8cm×8cm×7.5cm(H) ※縦と横の長さは最大値です。 ● 第7候 啓蟄 初候 3月5日~9日頃 『蟄虫啓戸(ちっちゅうこをひらく)』 冬籠りしていた虫たちが動き始める頃。 樹からちびっこ虫がひょこりと顔を出しているところです。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 全体的に釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

雀始巣【七十二候】

¥10,000

size 6.5cm×8cm×13cm(H) ※ブロックなしのサイズ 付属の木のブロック 5cm×5cm×5cm(H) ● 第10候 春分 初候 3月20日~24日頃 『雀始巣 (すずめはじめてすくう)』 スズメが巣作りを始める頃。 昼の時間が少しずつ伸びる春から夏にかけては、雀にとっての繁殖期で、早朝から夕方まで、枯草や毛をせっせと集めて、巣作りを始めます。 帽子のように頭に巣をのせたちびっこと、巣づくりするスズメさんたちを制作してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 巣の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

桜始開【七十二候】

¥14,000

size 7cm×9.5cm×11cm(H) ※縦と横の長さは最大値です。 ● 11候 春分 次候 3月25日~29日頃 『桜始開(さくらはじめてひらく)』 桜が咲き始め、本格的な春の到来を感じる頃。 日本人にとっては、非常に親しみの深い桜。現在では、桜と言えばソメイヨシノという品種を指すことが多いのですが、かつては主に山桜のことを言っていたと考えられています。 桜の花でおめかしした女の子で表現してみました。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 服の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。

-

鴻雁北【七十二候】

¥7,200

size 10cm×8cm×7.5cm(H) ※縦と横の長さは最大値です。 ● 第14候 清明 次候 4月10日~14日頃 『鴻雁北(こうがんきたす)』 日本に帰ってくるツバメと交替するように、雁が北の国へ帰っていく時季です。 昔話に、雁は海で休むための木片をくわえて渡りをするという言い伝えがありました。 人々は、春の海辺に落ちている木片を、力尽きて北へ帰れなかった雁たちのものと考え、供養として木片を集め風呂を焚いたそうで、それが「雁風呂」という風習として残っているそうです。 七十二候(しちじゅうにこう)とは・・・古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、春分や夏至などの二十四節気をさらに約五日ずつの三つ(初候・次候・末候)に分けた期間のことです。「気候」という言葉は、この二十四節気の「気」と、七十二候の「候」から生まれたものです。 七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっており、今回はそのうちのいくつかを陶人形で表現してみました。 作品について・・・ ひとりずつ手作りしている、てびねりの陶人形です。 素材は陶土を使用しています。 服と土台の一部分には薄く透明釉を施しているので、その部分は少し光沢があります。 その他の部分は釉薬を使用していないので、表面は少しザラザラしています。 ・・ご購入の際の注意点・・ ・作品はすべて素焼き(800℃)、本焼き(1250℃)と灯油窯で焼成しています。 ・地域によって配送料金が異なります。 ・ご購入前に作品の「サイズ」や「素材」を十分にご確認頂きますようお願い致します。 ・画面上と実物では色が異なって見える場合があります。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。 ・この作品は、他のサイト、イベントや展示会でも販売することもありますので、ご注文いただいた時点で在庫切れとなってしまっていることもあります。 販売済み作品はできるだけ速やかに表示切替するように心がけますが、その時はどうぞご了承ください。